Истоки Зарождения Спасо-Преображенского Собора

Согласно архивным материалам, каменному храму предшествовала ещё демидовская деревянная церковь Преображения Господня 1710 года.

Содержание:

Период становления

Со временем деревянная церковь обветшала, да и приход увеличился, храм перестал вмещать всех прихожан, и Невьянское заводоуправление ходатайствовало перед епархиальной властью о разрешении соорудить новый, каменный храм. Строили его на средства заводовладельцев Яковлевых, заложив 10 августа 1824 года в присутствии епископа Пермского и Екатеринбургского Дионисия при большом скоплении народа, в 75-80 метрах юго-восточнее деревянной церкви (Старая деревянная церковь продолжала действовать вплоть до пожара 1826 года, уничтожившего её).

В 1827 году строительство основной части завершилось, в марте освятили один из приделов, и храм начал действовать. (Приделы освящались по мере завершения внутренних отделочных работ, т.к. их освящение происходило при обязательном наличии иконостаса и убранства алтаря – отсюда версия о том, что иконостасы нового храма изготавливались из деталей старых, деревянных иконостасов церкви, поскольку сроки строительства были очень сжатыми).

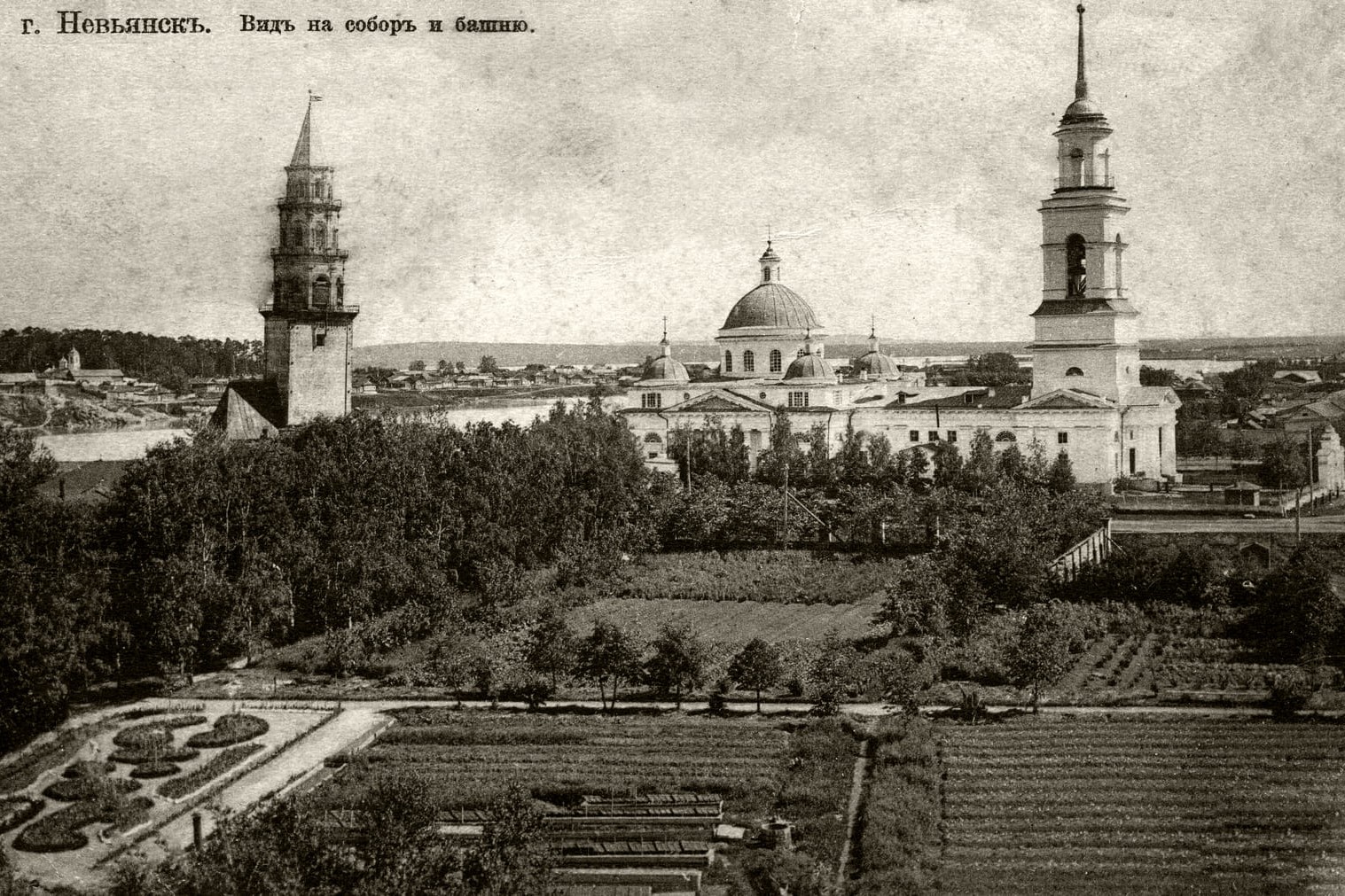

Возвели каменную Спасо-Преображенскую церковь в стиле позднего классицизма. Первоначально храм не имел колокольни – был квадратным в плане, одноэтажным, четырехстолпным, пятикупольным, с четырех сторон его украшали шестиколонные портики дорического ордера.

В подобном стиле строились тогда многие российские храмы. К сожалению, имя архитектора храма не установлено, но его высокий профессиональный уровень очевиден. Невьянские прихожане постоянно благоустраивали и украшали свою церковь.

Известны имена некоторых благотворителей, так, в 1850 году благодаря значительным организаторским усилиям и материальной помощи церковного старосты Якова Никитича Сухарева собрали средства для строительства при Преображенской церкви каменного притвора с колокольней (по О. Бухаркиной).

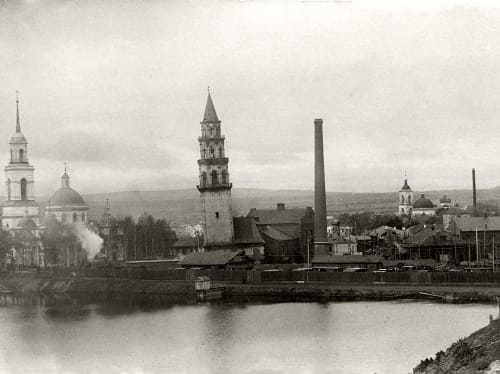

Работы шли около 10 лет и закончились в 1861 году. Пристроенные части были выстроены в том же классицистическом стиле, что и сам храм. Несколько приземистый, монументальный, он величественно смотрелся рядом с устремленной ввысь трехъярусной колокольней. В колокольне были использованы мотивы декоративного убранства наклонной башни: нижний ярус был построен в виде высокого четверика, разделенного выступающим карнизом на два яруса.

Стены среднего и верхнего ярусов были прорезаны полукруглыми арочными проемами, а покрывал 64–метровую колокольню купол, увенчанный высоким шпилем с крестом. Несмотря на бесспорную утрату изначального высокого уровня архитектурного облика, собор тем не менее улучшил пространственную организацию ансамбля.

Позднее возведенная в 1888 г. Александро–Невская часовня по оси западного фасада собора дополнила комплекс. А колокольня не подавила наклонную башню, а лишь обогатила силуэт города, воспринимаемый практически со всех сторон.

Начало 20-го столетия

К началу ХХ века приход храма составлял 14 729 человек. В августе 1910 года жители Невьянского завода торжественно отметили двухсотлетие приходского Спасо–Преображенского храма. В честь большого юбилея был изготовлен напрестольный крест и написана икона Богородицы.

В 1912 году указом Святейшего Синода Преображенской церкви Невьянского завода был придан статус собора. Его открытие состоялось 14 сентября 1913 года. (К Преображенскому собору были приписаны две церкви: Вознесенская кладбищенская, перестроенная в 1871 году на благотворительные пожертвования из часовни, освященная 22 октября 1871 года в честь Вознесения Господня; Прокопиевская в Федьковке, перестроенная из часовни тоже на благотворительные средства, освященная 20 июня 1882 года во имя Праведного Прокопия. — по О. Бухаркиной).

После революции 1917 года (согласно декрету «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» Преображенский собор Невьянска был лишен права собственности и права юридического лица) здание собора и его имущество предоставили верующим только в пользование, однако, несмотря на это ограничение, храм продолжал действовать.

Гонения 20-30-х годов

В 1922 году в Невьянске, как и по всей стране, изымали церковные ценности под предлогом оказания помощи голодающим Поволжья.

В итоге в Спасо-Преображенском соборе государство конфисковало более 6 пудов серебра и золота, а также 109,3 кг драгоценных камней. В руки государства перешли платиновое копие, серебряная с золотыми венцами риза с иконы Знамения Богоматери, около 500 штук аквамаринов, аметистов и топазов с Плащаницы, серебряный позолоченный напрестольный крест с мощами святых и др. Верующим удалось сохранить серебряное кадило, заменив его монетами.

Обедневший, но по-прежнему внушительный и красивый, в марте 1927 года собор встретил 100-летний юбилей со дня освящения. Жить храму оставалось всего пять лет. Власти вели активную борьбу с религией, но невьянцы продолжали посещать храм.

В 1931 году по данным церковного совета община Спасо-Преображенского собора насчитывала около 3 тысяч человек, однако 4 августа 1931 года Президиум Невьянского райисполкома возбудил ходатайство о закрытии собора.

Основными причинами этого стали местоположение церкви на территории механического завода и необходимость использовать помещение под столовую для рабочих. Верующие протестовали, направляли жалобы в Уральский облисполком и во ВЦИК.

В результате первоначальное решение местного совета 1 октября 1931 года Уралоблиспокомом было отклонено. Всё это, однако, явилось только временной уступкой.

Невьянские новомученики

20 век принес многие испытания: первая мировая война, февральская, а, затем, октябрьская революции 1917 года, гражданская война.

Это было трагический период, время огромных жертв и потерь. Это было время гонений на традиции, устои, веру. Священники Спасо-Преображенского собора отец Вячеслав Луканин и отец Петр Иевлев сохранили в себе веру ценой собственной жизни. О невьянском местночтимом святом, новомученике Вячеславе Луканине наш рассказ.

Вячеслав Луканин родился 17 марта 1882 года в семье преподавателя русского языка Пермского Духовного училища и священника домовой церкви Георгия Луканина. Еще в юности он выбрал путь служения Богу и поступил в Пермское Духовное училище. Преподаватели рано заметили его музыкальные способности, и первым послушанием воспитанника стало пение на клиросе, вскоре он был назначен старшим по хору. В 20 лет из чина простых певчих Вячеслав был переведен на должность помощника регента Архиерейского хора. В церкви Кизельского завода Соликамского уезда служил регентом хора. Женился на девице Марии Гордеевне, в браке с которой у них родилось пятеро детей. Приняв священный сан диакона, отец Вячеслав не оставлял управление церковным хором, был одним из организаторов Церковно – певческих курсов в с. Усолье Соликамского уезда. В разное время служил и руководил церковным хором в Серебрянском заводе Кунгурского уезда, в г. Шадринске Екатеринбургской епархии был преподавателем пения Реального училища.

В 1918 году был переведен в Невьянский завод, здесь служил в Спасо–Преображенском соборе. В это неспокойное для страны время на территории Невьянска и близлежащих населенных пунктов расположился особый отряд «Красных орлов», созданный в г. Катайске для подавления восстаний и митингов, направленных против советской власти. Сохранились воспоминания участников этого отряда, в которых они с гордостью пишут о том, как жестоко убивали священников и мирных жителей, подвергая их пыткам. Одними из самых распространенных методов уничтожения служителей церкви были расстрел и утопление. 16 августа 1918 года «красноорловцы» во время комендантского часа ворвались в дом отца Вячеслава и арестовали его и гостей — певчих хора Свято-Троицкого храма г. Кизела, приехавших по случаю престольного праздника Спасо – Преображенского собора. На следующий день их под конвоем привели к собору и заставили рыть себе могилы. Отец Вячеслав обратился к красноармейцам с просьбой дозволить ему помолиться перед смертью в храме. Не услышав ответа, он медленно пошел в собор, тихо читая молитву. В это время несколько красногвардейцев крушили в соборе иконы и все, что попадало под руки. Один из них и выстрелил в спину молящемуся священнику. Его вытащили из собора и бросили в могилу, вырытую его руками

Отца Вячеслава канонизировали в лике новомучеников Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 17 июля 2002 года. День же освящения собора 16 августа 2003 года совпал с днем мученической кончины святого. Невьянская земля обрела своего молитвенника и покровителя. Особо чтят этого святого как покровителя церковного хора, который существует в соборе.

К 16 августа 2006 года – трехлетию со дня освящения восстановленного собора — иконописцами Виталием Игнатьевым и Михаилом Обориным по найденным архивным фотографиям были написаны две иконы святого мученика, их освятил архиепископ Викентий во время прославления новомучеников в соборе.

Разрушение Собора

В 1932 году Спасо-Преображенский собор всё-таки закрыли. Накануне прихожане тайком выносили церковную утварь, так были спасены Невьянский список с Верхнетагильской чудотворной иконы – сейчас он находится в Вознесенской церкви Невьянска, серебряные позолоченные богослужебные сосуды – в настоящее время они в ризнице Иоанно-Предтеченского кафедрального собора в Екатеринбурге.

В 1939 году по решению Президиума Невьянского горсовета от 26 мая «О расширении территории машиностроительного завода» здание собора было передано Невьянскому механическому заводу и в 1941-42 годах началась перестройка бывшего собора под производственный объект. Были сняты медные колокола, снесена колокольня; разобраны купола, сводчатые перекрытия и портики, примыкавшие к фасадам. Заложены кирпичом полукруглые окна верхнего света. Возведена новая кровля.

Большой собор был закрыт и обнесен забором. Стал вопрос: как демонтировать шпиль с большим крестом. Предлагалось зацепить тросом шпиль и сломать его тягой двух паровозов железной дороги, от этого ничего не получилось, паровозы буксовали и сломать его не могли. Тогда пошли иным путем: трос зацепили за фундамент стоящего около железной дороги дома и при помощи лебедки, постепенным натягом троса, шпиль был сорван и упал на землю. Все собравшиеся обратили внимание на крест, изготовленный из прочного дерева, покрытого позолоченной фольгой, который сверкал под лучами солнца. Вся эта операция проходила с таким расчетом, чтобы не привлечь большого внимания. В результате здание полностью утратило облик культового сооружения (от основного четверика сохранились только наружные стены на высоту 6 метров от цоколя, хорошо сохранился лишь объем трапезной с подвалом и пристроем над ним). В военные и послевоенные годы здесь находился цех готовой продукции военного назначения (ракет, снарядов) — цех №6.

Роль Спасо-Преображенского собора в жизни города Невьянска

Возрастные ограничения: 0+